ピアノ曲でよく耳にしたり、テキストに出てきたりするメヌエット。

あなたはどんな「メヌエット」を知っていますか?

私は「レーソラシド レ ソ ソ」で始まるメヌエットを

弾いたことがあるよ!

有名な「ト長調のメヌエット」だね♪

その中でも有名なのがペッツォルト(ペツォールト)によって作曲され、J.S.バッハによって世の中に浸透していった「ト長調のメヌエット」です。

ちょっと前までは、「バッハのメヌエット」とも呼ばれていました。

メヌエットは《舞曲の一つ》なので、この他にもいろいろな作曲家が多くのメヌエットを書いているんですよ!

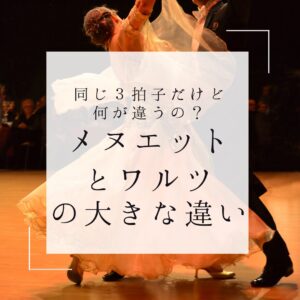

今回は、メヌエットはどんな舞曲なのか、実際に踊っている様子を交えながら学んでいきましょう!

メヌエットは3拍子の宮廷舞曲

3拍子の舞曲といえば

実際に【メヌエット】という言葉を調べてみると、3拍子の舞曲というように解説されているものが多いですよね。

でも、3拍子の舞曲はメヌエットだけでなく【ワルツ】もあります。

メヌエットとワルツの違いはこちらの記事を読んでみて!

どっちも【3拍子の踊りの曲】だけど、けっこう違うんだね!

メヌエットとは宮廷舞曲の一つ

メヌエットは、もともとフランスの民族舞踏曲(田園の踊り)として作られましたが、ルイ14世によって1650年くらいから宮廷舞曲として使用されるようになったといわれています。

つまり、メヌエットは ヴェルサイユ宮殿などで開かれていた舞踏会で使われていた曲の一つ なんですね。

映画やアニメで舞踏会のシーンを見たことがあるよ

舞踏会というと、ホールのような場所で貴族たちがペアを交代しながら一緒に踊るイメージを持つかもしれません。

でも、当時はみんなで一斉に踊るのではなく、王や貴族が観ている中で1組の男女が踊っていたようです。

貴族がおしゃれ用のカツラをかぶって、儀礼用の刀を腰に差しながら、誇り高く優雅にゆったり踊る曲が【メヌエット】なのです。

王様の前で一組だけ踊るって、

めちゃくちゃ緊張しそう!

当時は生演奏に合わせて踊っていたんだよ♪

こんな感じでフランスで流行したメヌエットは、その後ドイツやイギリス、イタリアなどヨーロッパで宮廷舞曲として大流行し、広く一般的になりました。

バロック以降も生き残ったメヌエット

バロック時代に流行した舞曲は廃れてしまったものが多い一方で、メヌエットだけは生き残り、古典派の時代になるとソナタや組曲、交響曲のなかの一曲として取り入れられるようになりました。

もともとは田園の踊りなのに、

交響曲っていうと、すごい曲の仲間入りみたいだね!

メヌエットの意味は【小さなステップ】

メヌエットのつづりは「menuett(独)」「menuet(英)」と書きます。

これは ドイツ語で「小さいステップで踊ること」を意味しています。

もともとの語源は「mini」とされています。

ミニは「小さい」って意味だよね!

メヌエットは小さいステップで踊るので、

大きな動作は伴いません

たしかに、フワフワの長い丈のドレスを着て

大きなステップを踏むのは難しそう・・・

それもあるかもしれないけど、

おしゃれ用のカツラや帽子などの装飾品が落ちないように、小さいステップで踊っていたんだって!

王様の前でカツラが落ちたら大変!

メヌエットの踊り方・拍の感じ方

メヌエットはどんな風に踊られるのでしょう?

ピアノで演奏されることも多いメヌエットですが、ピアノに限らず楽器で演奏するときは「どんな踊りなのか」も勉強してから演奏すると、曲に対する理解度が深まりますよ!

【どんなイメージを持って、どのように弾くといいのか】ぜひ参考にしてください。

格調高く優雅なバロックダンス

先ほども触れたように、宮廷舞曲の一つでもあるメヌエットは、王や貴族を前にして踊られていました。

とても優雅で格調が高い舞曲として知られています。

演奏するときは、お城のなかで優雅にダンスしているイメージを持つといいね♫

バロックダンスについては、浜中庸子先生のこちらの本がとても参考になりますよ!

メヌエットの拍の感じ方

メヌエットにはいくつかのステップが存在していたようですが、どれも3拍子×2小節(つまり6拍)が1つのフレーズとなっています。

踊るときは2拍目と6拍目で軽く膝を曲げるようにして踊ります。

2小節を1フレーズとして感じて、

心の中で歌いながら弾くといいね!

メヌエットを踊っている様子を見てみよう

ここまでいろいろと説明してきましたが、メヌエットがどんな踊りかは、実際に映像を見てもらった方が分かりやすいと思います。

いくつか動画を見てみましょう!

メヌエットのステップ解説動画

こちらの動画では、メヌエットのステップを解説しています。

日本語ではないので分かりにくいかもしてませんが、「1・2・3・4・5・6」と数えていますね!

ヘンデル:水上の音楽より

これはヘンデルの「水上の音楽」のメヌエットです。

後ろに宮廷楽団がいて、生演奏で踊っているのが分かりますね!

たしかに6拍で一まとまりに聴こえるね

モーツァルト:ドン・ジョバンニより

モーツァルト作曲の歌劇「ドン・ジョバンニ」のメヌエットです。

こちらは小さなステップを伴いながら、ペアをどんどん交換していく様子がわかりますね!

ペツォールト(バッハ伝):ト長調のメヌエット

こちらの動画ではメヌエットの踊り方をわかりやすく解説しています。

1曲目がペツォールト(ペッツォルト)作曲でバッハによって有名になった「メヌエットト長調」です。

メヌエットのあとに、ブレーやガボットについても日本語で解説しているので、すごく参考になりますよ!

メヌエットのイメージをしっかり感じて演奏しよう!

メヌエットがどんな踊りなのか分かりましたか?

- フランス発祥のバロックダンス

- バロック時代の宮廷舞曲として人気を集める

- 格調高く優雅なゆったりとした踊り

- 2小節(6拍)を1フレーズとして感じる

メヌエットを演奏する時は、どんな踊りかを想像して踊りやすいようなテンポ設定をするといいですね。

速いテンポで演奏する子もいますが、実際に踊っている様子を見てみると、そんなに速くないことが分かったのではないでしょうか?

名曲を存分に楽しむなら音楽配信サービスがおすすめ!

無料トライアル体験を活用すれば、気軽にクラシックの世界を楽しめます。

ぜひ下のボタンから無料体験をお申し込みください♪

\ショパンやドビュッシーの名演が豊富/

\楽天ポイントが使える&貯まる/

いろんな作品を聴いてみて♪

\マズルカも3拍子の舞曲/

この記事を書いた人

-

はじめまして、nabecco(なべっこ)です。

のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。

生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。

主婦目線での子育て情報も。

最新の投稿