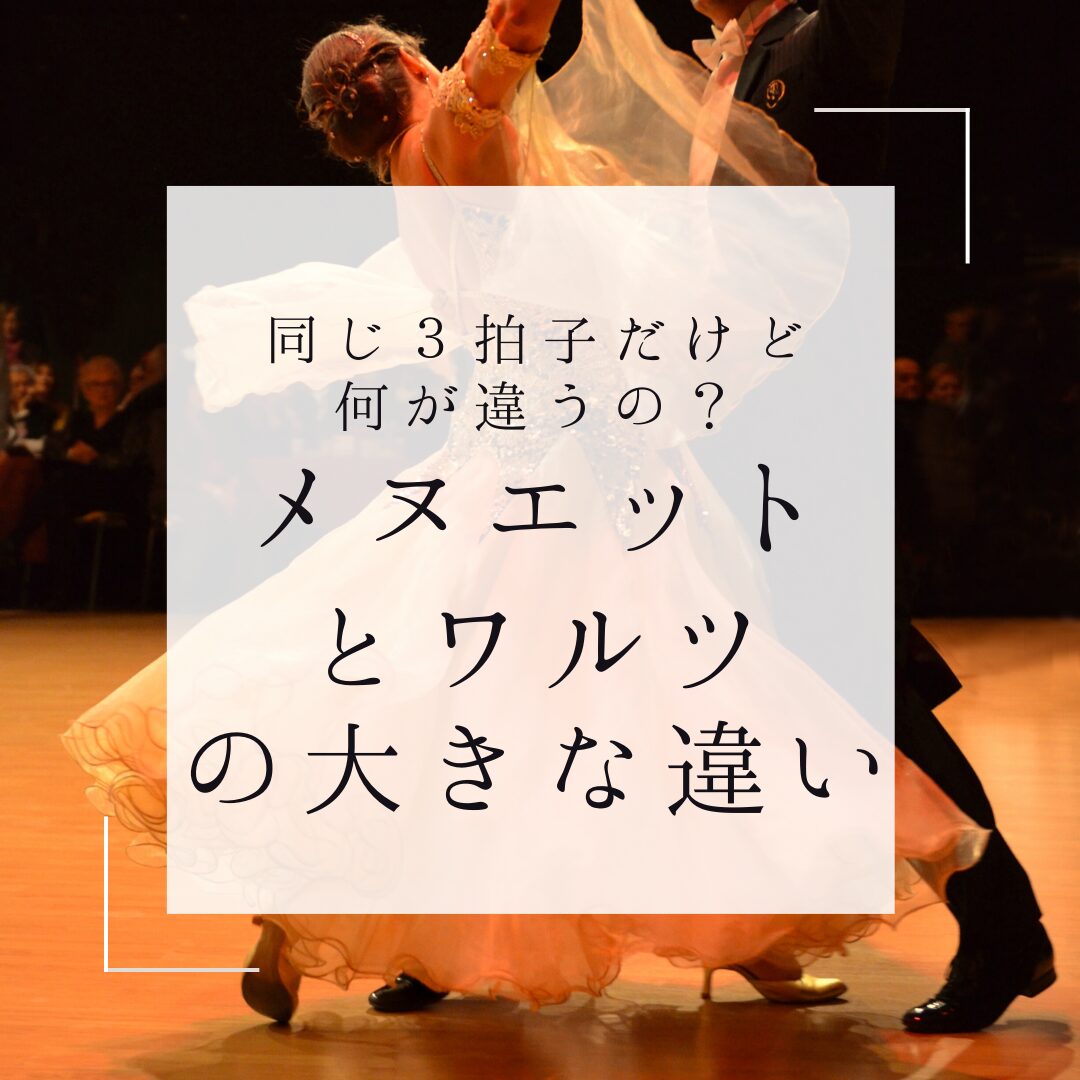

メヌエットとワルツって、どちらも3拍子の音楽でしょ?

名前は聞いたことあるけど、違いがわからない…

そんな疑問を感じたことはありませんか?

たしかに、どちらも3拍子の踊りの音楽という共通点はありますが、実はその成り立ちやテンポ、踊り方、曲の雰囲気など、特徴は異なります。

今回は音楽の歴史や踊りの文化をふまえながら、メヌエットとワルツの違いをわかりやすく解説していきます。

ぜひ実際の演奏表現につなげてくださいね。

最後までお付き合いください♪

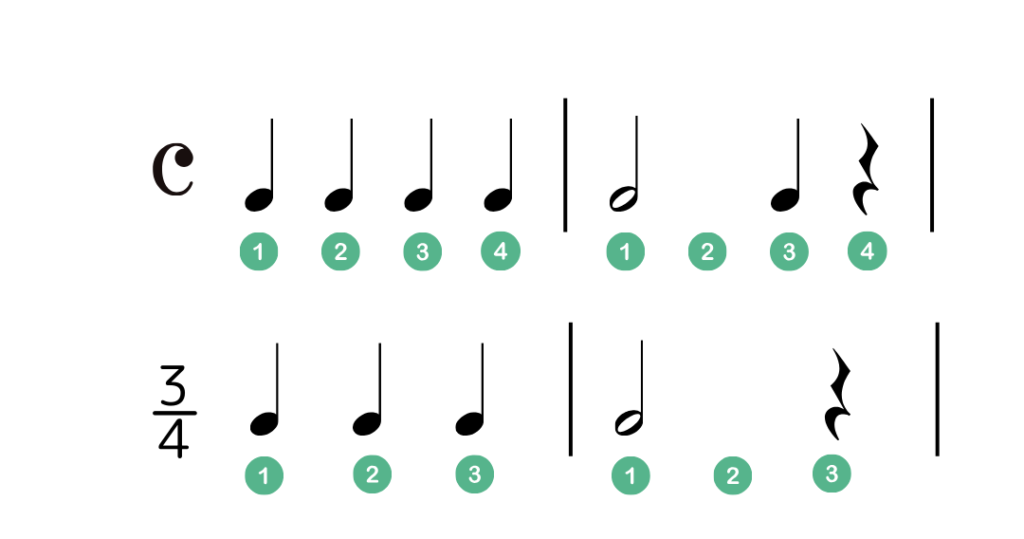

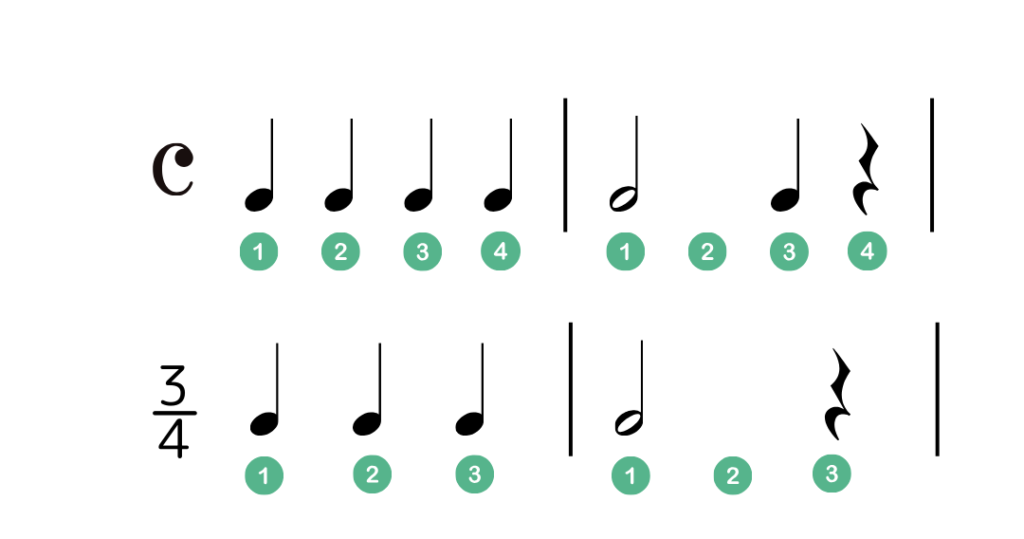

【前提】メヌエットとワルツの共通点は「3拍子の舞曲」

ブンチャッチャッ♪ブンチャッチャッ♪

3拍子というと、口ではこんな風に表現する人も多いですよね。

メヌエットもワルツも、基本は

1・2・3、1・2・3

と数えながら進む3拍子のリズムが特徴の舞曲です。

この「3拍子」は、2拍子や4拍子に比べて回転運動に合うリズムともいわれていて、踊りとしての軽やかな流れや優雅な印象を与えますよね。

日本ではあまり馴染みのないリズムですが、ヨーロッパでは古くから社交の場や宮廷音楽として愛されてきました。

でも、メヌエットとワルツでは、同じ3拍子でも目的や雰囲気が大きく違うのです。

歴史で比較!メヌエットは宮廷・ワルツは庶民から誕生

まずは歴史の面から比較してみましょう。

メヌエットは貴族の優雅な舞踏音楽

メヌエット(Menuet)は、17世紀フランス、特にルイ14世の時代に宮廷舞踏として発展した格式高い舞曲です。

もともとはフランスの農民の間で踊られていた素朴な踊りが、洗練されて宮廷文化に取り入れられたことで、徐々に芸術的・上品な舞踏に変わっていきました。

その名残もあり、「楽しい踊り」というよりは、王の前で踊る緊張などもあり、次のようなイメージがあります。

メヌエットの特徴

- 荘厳さ

- 優雅さ

- 品格がある・上品

特に有名なのは、バッハやモーツァルト、ベートーヴェンといった作曲家たちが残した「メヌエット形式」の作品ですよね。

\気品あふれる舞曲/

このようにメヌエットは、当時の宮廷で行われた舞踏会で、上流階級の人々が礼儀正しくステップを踏みながら踊るために作られたものです。

2小節フレーズを小さく6拍ステップしながら踊られていました。

実際のメヌエットはこんな感じ!

2小節6拍フレーズとなっていて、2拍目と6拍目で膝を曲げて踊っていますね。

ワルツは庶民発!社交ダンスとして大流行

ワルツ(Waltz)は18世紀後半から19世紀にかけて、ドイツ語圏を中心に庶民の間から自然発生的に生まれたダンス音楽です。

特に、13世紀頃のチロル地方の農民たちが踊っていた民族舞踊が起源とされています。

この踊りが都市部へ広がるなかで洗練されていき、19世紀にはウィーンを中心に社交ダンスとして一大ブームになります。

後にいろいろな作曲家によってワルツが作られますが、ワルツを大流行させた作曲家といえばシュトラウス親子(ヨハン・シュトラウス1世・2世)を思い出す方も多いでしょう!

また、チャイコフスキーが作曲した華やかなワルツは、舞踏会や演奏会でも大人気となりました。

\社交ダンスとして大人気!/

日本ではワルツを円舞曲と表記する場合もありますね。

- ショパンの「華麗なる大円舞曲」

- ヨハン・シュトラウス2世の「皇帝円舞曲」

ワルツは男女1組となって3拍子にのって踊るダンスですが、その際に フロアを円のように丸く回りながら踊るため、日本では「円舞曲」と呼ばれています。

こちらは実際にワルツを踊っている様子で、曲はチャイコフスキーの「花のワルツ」ですね!

ワルツの特徴

- のりやすい

- 楽しい感じ

実際の映像を見てみると、このようにメヌエットの踊り方とはまったく違うのがわかりますね。

\ワルツの華やかさとは一転?/

メヌエットとワルツはテンポ感が大きく異なる

メヌエットとワルツの大きな違いは、

テンポ感

にあります。

具体的にどのように違うのか、詳しくみていきましょう!

メヌエットは「ゆったり」なテンポ

先ほどの映像を見てもわかるように、メヌエットは比較的ゆったりしたテンポで演奏されます。

貴族が一つひとつのステップに意識を集中して優雅に踊るために、このようなゆったりとしたテンポになっているんですね。

曲のフレーズも2小節単位(6拍)で組み立てられていて、2拍目と6拍目に軽く膝を曲げてステップするのが基本とされています。

このように、次のような特徴がメヌエットの音楽的な雰囲気を作っています。

メヌエットのテンポを含めた特徴

- ゆったりしたテンポ

- 格式高い

- 品のある静けさ

ワルツは「軽快な」テンポ

ワルツはメヌエットと比べると、テンポが速めで、躍動感があります。

1・2・3のリズムを基本に、男女ペアでくるくると回転しながらフロアを移動するため、音楽そのものに「流れ」や「動き」があるのが特徴です。

先ほどもふれたように、ワルツは円を描くようにくるくる回る踊りがその本質にあります。

そのため、実際に演奏したり音楽を聴いたりしていると、次のような印象を感じることが多いでしょう。

ワルツのテンポを含めた特徴

- 開放的・躍動的で小気味の良いテンポ

- 踊っていて楽しい

- ロマンチックな雰囲気もある

印象が全然違うね♪

【踊りの違い】メヌエットは上品・ワルツは華やか

ここまで楽曲のイメージの違いにスポットを当ててきましたが、踊りの側面にももう少し踏み込んでみましょう。

メヌエットの踊り方

メヌエットは男女が向かい合って、互いにバランスを取りながら慎重にステップを踏む舞踏です。

踊りのなかには次のような動きが見られます。

- お辞儀のような動き

- 目線の高さをキープ

- 姿勢の美しさにこだわる

このように、メヌエットは儀式的な側面が強い踊りといわれています。

ダンスを楽しむというよりも、「芸術的な所作」や「社交上のマナー」が優先されるイメージですね!

ワルツの踊り方

一方ワルツは、体を密着させて男女が組み合い、リズムに合わせてフロアを優雅に回るダンスです。

- 体の重心移動やステップに勢いがある

- 躍動感や楽しさを感じられる

- 見ていて華やかなイメージ

このような点がワルツの魅力ですね!

私はワルツの方が好き❤

【まとめ】メヌエットとワルツの違い

メヌエットとワルツの違いを、表でまとめてみました。

最後に確認していきましょう!

| 比較項目/踊りの種類 | メヌエット | ワルツ |

|---|---|---|

| 拍子 | 3拍子 | 3拍子 |

| テンポ | ゆったり | 速め・軽快 |

| 発祥 | フランス 宮廷 | ドイツ語圏 庶民 |

| 雰囲気 | 優雅 荘厳 格式高い | 華やか 楽しい ロマンチック |

| 主な作曲家 | バッハ モーツァルト | シュトラウス親子 チャイコフスキー |

| 踊り方 | ステップ重視 対面で上品に | 回転しながら動きのあるペアダンス |

メヌエットとワルツは、まったく別物!

メヌエットとワルツの違いについてまとめてきました。

どちらも同じ3拍子ですが、

- テンポ

- 流行した時代

- 踊り方

- 曲調

などが、まったく違うことがおわかりいただけたのではないでしょうか?

大きな違いをまとめると、次のようになります。

- メヌエットは宮廷で踊られた荘厳で上品な舞曲

- ワルツは庶民発祥で華やかな社交ダンス

それぞれの特徴を知ってから曲を聴いたり、演奏したりすると、より音楽の奥深さを感じられるはず!

日本にはそもそも3拍子で踊る文化がなかったため、日本人には「3拍子が馴染みにくい」と言われることもありますが、リズムを正しく感じ、踊りの背景や情景を思い浮かべながら演奏することを心がけましょう。

たくさんの「メヌエット」や「ワルツ」を聴いてみてくださいね!

名曲を存分に楽しむなら音楽配信サービスがおすすめ!

無料トライアル体験を活用すれば、気軽にクラシックの世界を楽しめます。

ぜひ下のボタンから無料体験をお申し込みください♪

\ショパンやドビュッシーの名演が豊富/

\楽天ポイントが使える&貯まる/

いろんな作品を聴いてみて♪

\有名な曲を聴いてみて♪/

\こちらも3拍子の舞曲だけど?/

この記事を書いた人

-

はじめまして、nabecco(なべっこ)です。

のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。

生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。

主婦目線での子育て情報も。

最新の投稿