音楽を学んでいると、

- 転回形(てんかいけい)

- 転位形(てんいけい)

という似た言葉が出てきて

何が違うのかわからない

という状況になってしまうことはありませんか?

どちらも「和音の構成音の並び方を変える」という意味を持っていますが、実は仕組みが違うんですよ!

この記事は

- 和音の仕組みを基礎から理解したい

- 音楽の授業・レッスンで和音について学び始めた

- 転回形や転位形を活用して伴奏の幅を広げたい

- ヤマハ演奏グレードで転回形・転位形が出てきて意味が分からない

- どう教えれば子どもでも理解できるのか知りたい

という方におすすめです!

今回は、小学生や初心者でも理解できるように、和音の「転回形」と「転位形」、この2つの違いをオリジナル画像を使いながらわかりやすく解説します。

一緒に学ぼう♪

和音の転回形

和音の転回形のポイントについてまとめると、次のようになります。

- 和音(コード)を構成する音の並びを変えること

- 構成音の最低音(一番下の音)も変わる

詳しくみていきましょう!

\まずは和音の理解から/

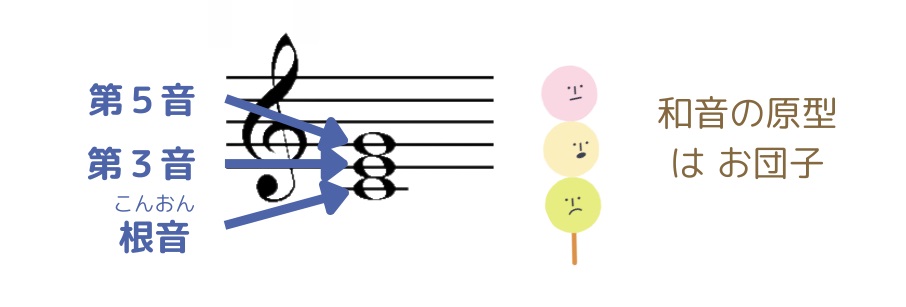

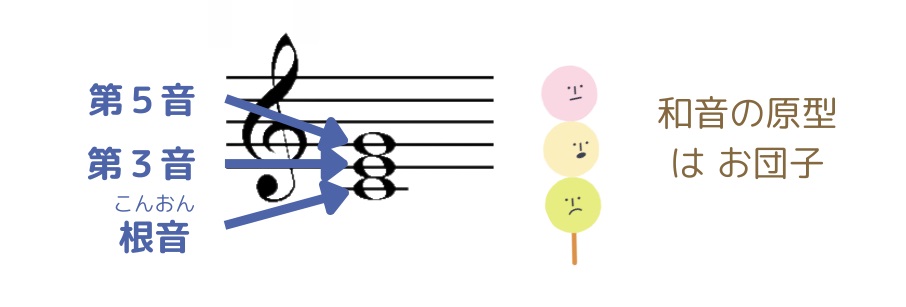

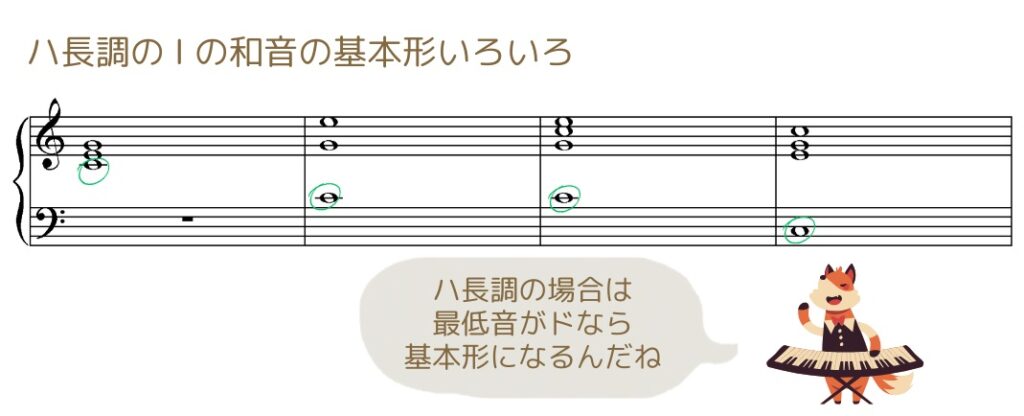

和音(コード)の基本形

みなさんが良く弾くことがある「ド・ミ・ソ」という3つの音でできた和音(Cメジャーコード・ハ長調のⅠの和音)で考えてみましょう。

このときハ長調の主音を根っことした(根音)「ド」が、一番低い音(ルート)になっていますね。

この形を「基本形(きほんけい)」と呼びます。

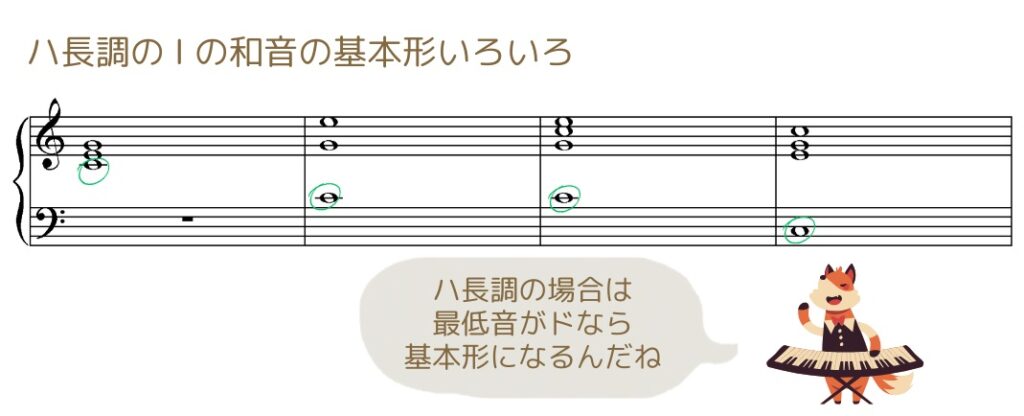

基本形は、根音が最低音になっていればいいので、ハ長調のⅠの和音は「ド・ミ・ソ」だけでなく

- ド・ソ・ミ

- ド・ミ・ソ・ド

- ド・ソ・ド・ミ

という場合もあるのです。

一番下の音をチェックするのか!

転回形の種類

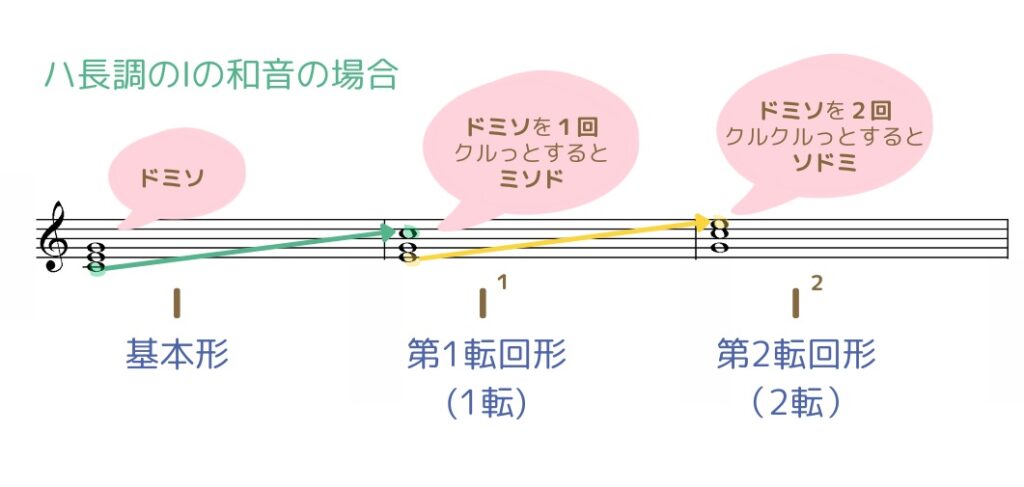

それでは、「ド・ミ・ソ」の音の並びを変えて「ミ・ソ・ド」や「ソ・ド・ミ」など、最低音が変わるときはどうなるのでしょうか?

最低音を変えながら、構成音をクルクルしていくのが「転回形」です!

和音をクルクルしていくんだね♪

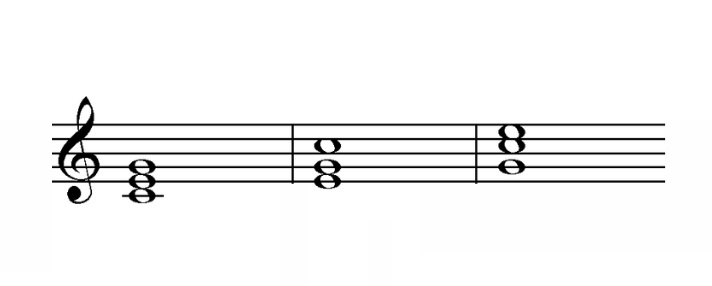

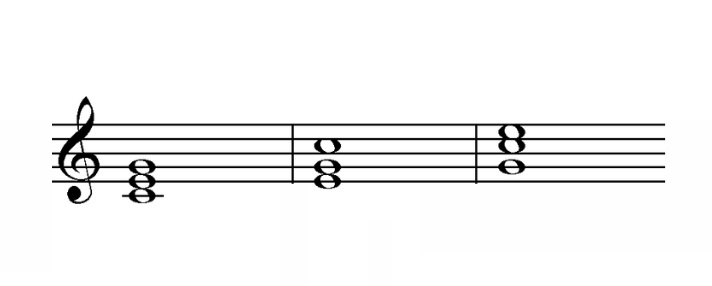

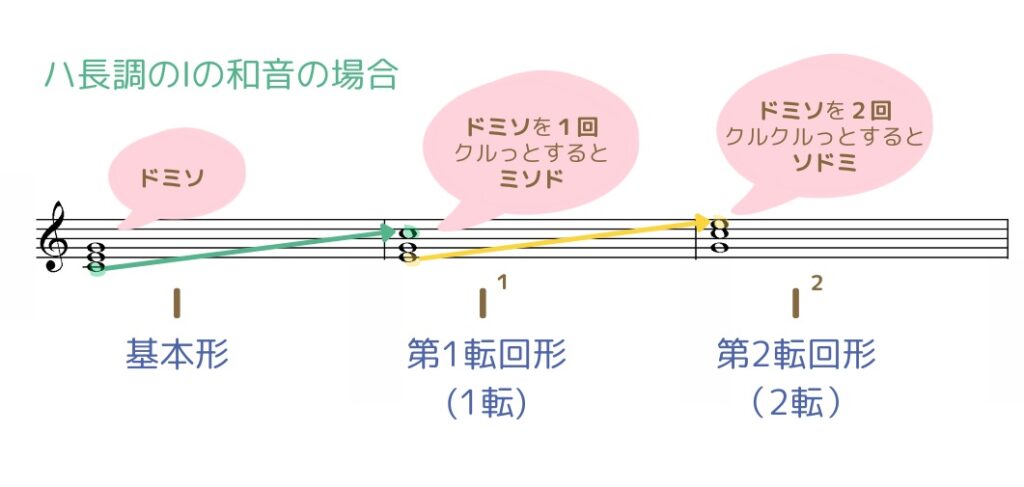

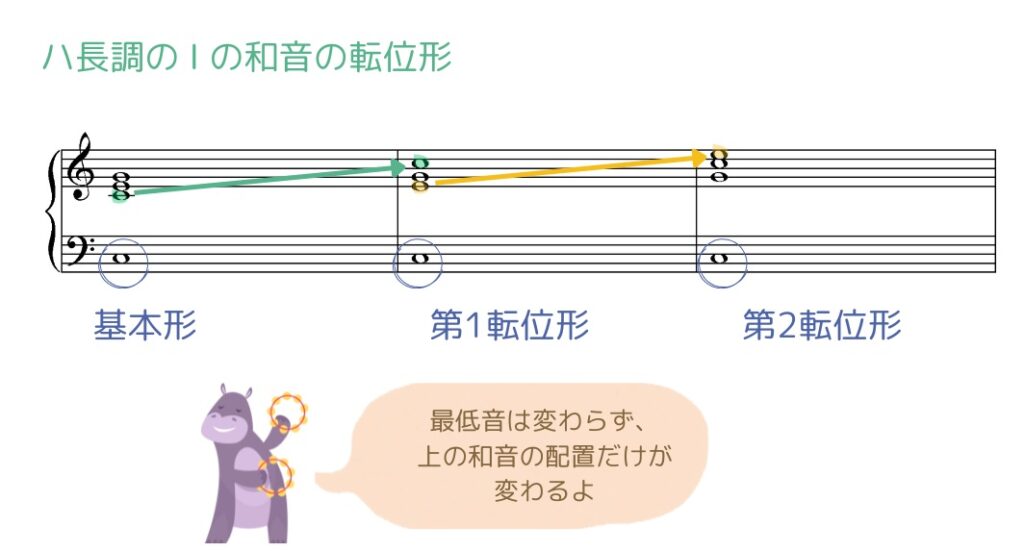

三和音の転回形

三つの音で構成される「三和音」の転回形には、次の種類があります。

ハ長調のⅠの和音で考えていきましょう。

三和音の転回形の種類

- 第1転回形:ミ(第3音)を一番低い音にする →「ミ・ソ・ド」

- 第2転回形:ソ(第5音)を一番低い音にする →「ソ・ド・ミ」

このように、和音の構成音は変わりませんが、どの音を一番低い音にするかによって転回形が決まります。

読み方は次のように略すこともありますよ!

- ハ長調のⅠの和音の第1転回形:ハ長調のⅠの1転 (いちのいってん)

- ハ長調のⅠの和音の第2転回形:ハ長調のⅠの2転(いちのにてん)

私の先生はいつも略してる!

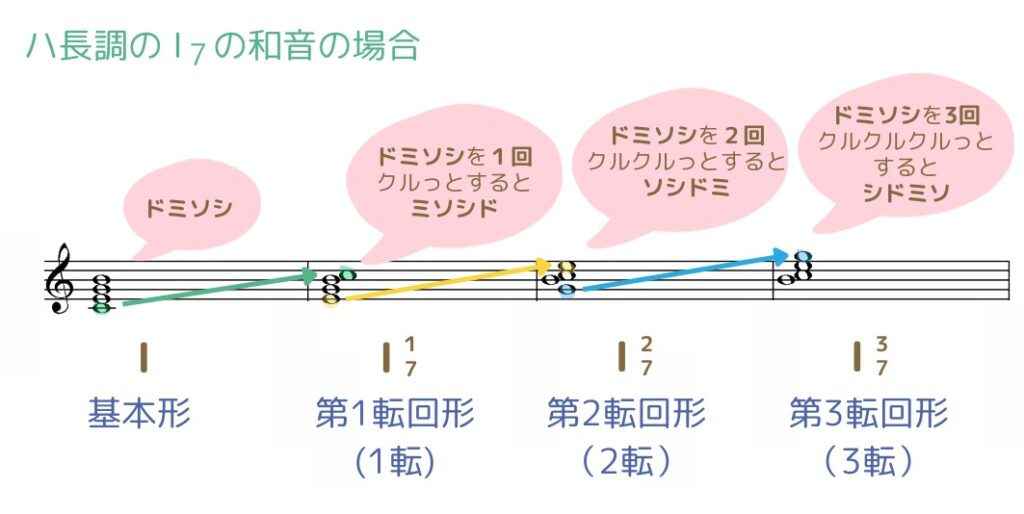

四和音の転回形

次に四和音について考えてみましょう。

四和音とは、主音からみて7番目にある音を付け足した和音のことです。

\四和音についておさらい/

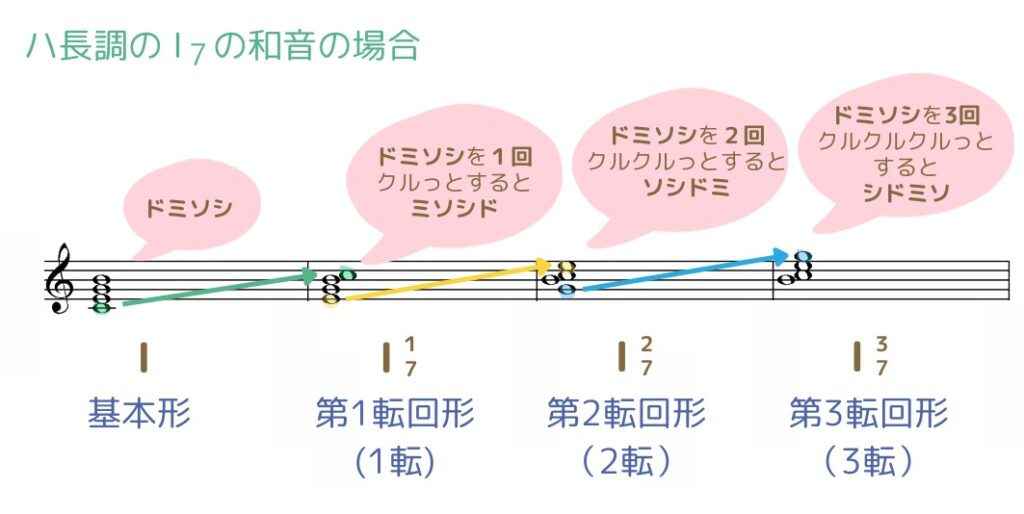

こちらも同じく、ハ長調のⅠの7の和音で考えていきましょう。

考え方は三和音のときと同じですが、構成される音が一つ増えるので転回形も一つ増えます。

四和音の転回形の種類

- 第1転回形:ミ(第3音)を一番低い音にする →「ミ・ソ・シ・ド」

- 第2転回形:ソ(第5音)を一番低い音にする →「ソ・シ・ド・ミ」

- 第3転回形:シ(第7音)を一番低い音にする →「シ・ド・ミ・ソ」

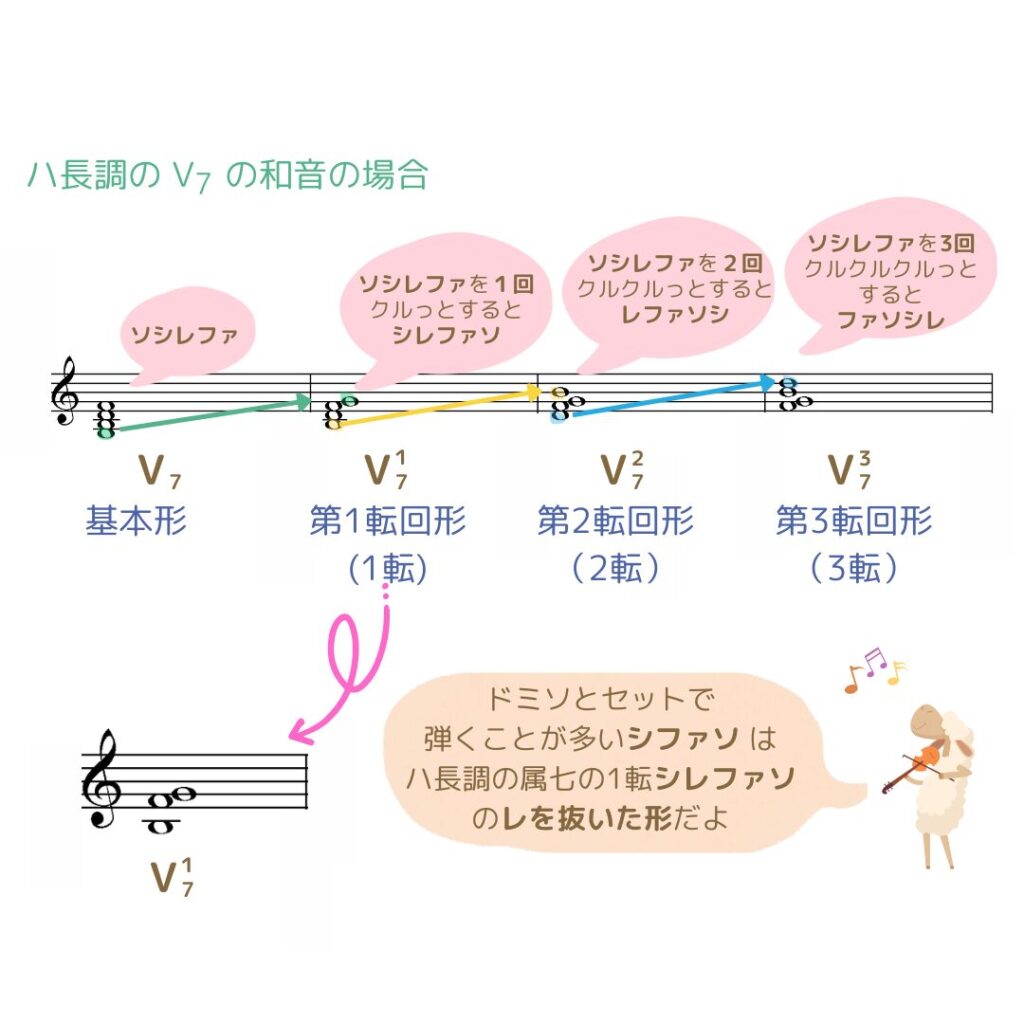

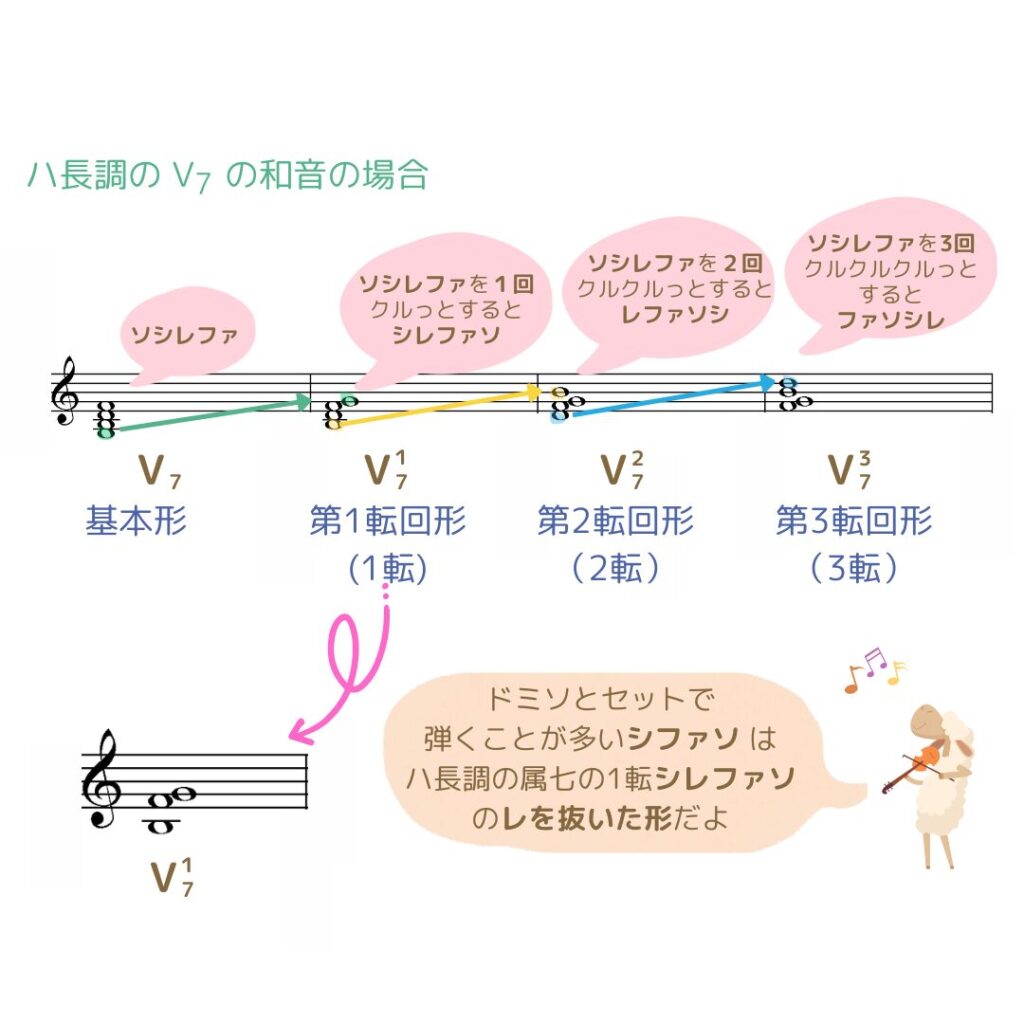

ではハ長調でⅠの和音(ドミソ)の次に使用することの多い、Ⅴ7(属七)の和音についても考えてみましょう。

シファソって転回形だったの?

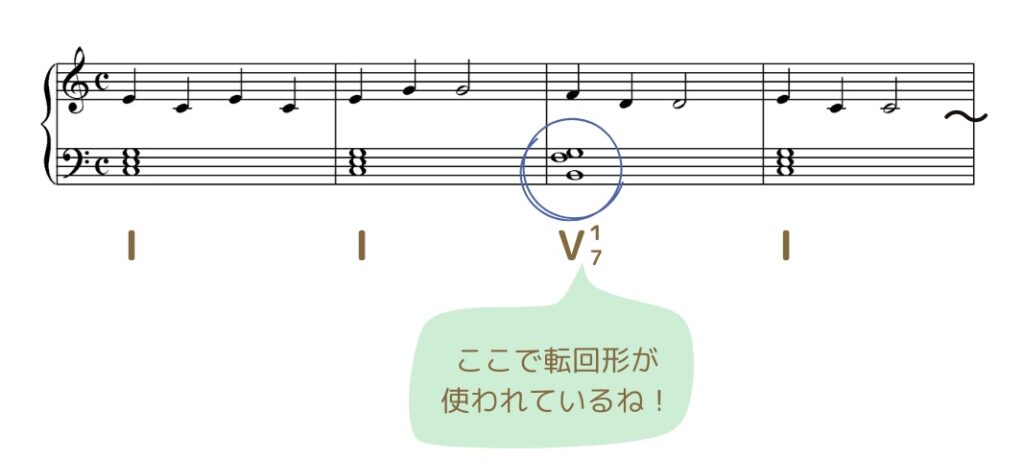

転回形が使われる場面

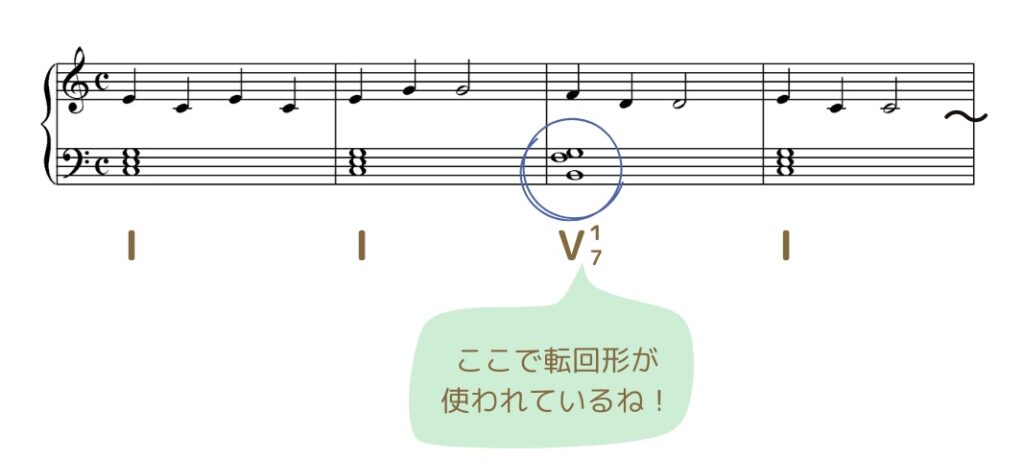

転回形を活用すると、伴奏をスムーズに動かすことができます。

あなたも知らず知らずのうちに、転回形を使っているはず!

たとえば、ピアノで右手(メロディー)と左手(和音)を演奏する場合…

このように初級レベルの楽曲にも、すでに転回形は使われているんですよ!

僕も弾いた曲だ♪

和音の転位形

和音の転回形が理解できたところで、つぎに学んでいくのが「転位形(てんいけい)」です。

主にヤマハ演奏グレードの8級に登場する両手カデンツ伴奏のパターンで、この呼び方が使われます。

和音の転位形のポイントについてまとめると、次のようになります。

- 和音(コード)を構成する音の並びを変えること

- 構成音の最低音(一番下の音)は変わらない

詳しくみていきましょう!

両手カデンツとは

両手カデンツとは、ヤマハで習っている生徒は必ず経験するもので、左右の手の役割はつぎのようになっています。

両手カデンツの役割分担

右手:和音

左手:ベース(バス)

両手カデンツを弾けるようになることで、のちに合唱・合奏などでのピアノ伴奏にも生きてきますよ。

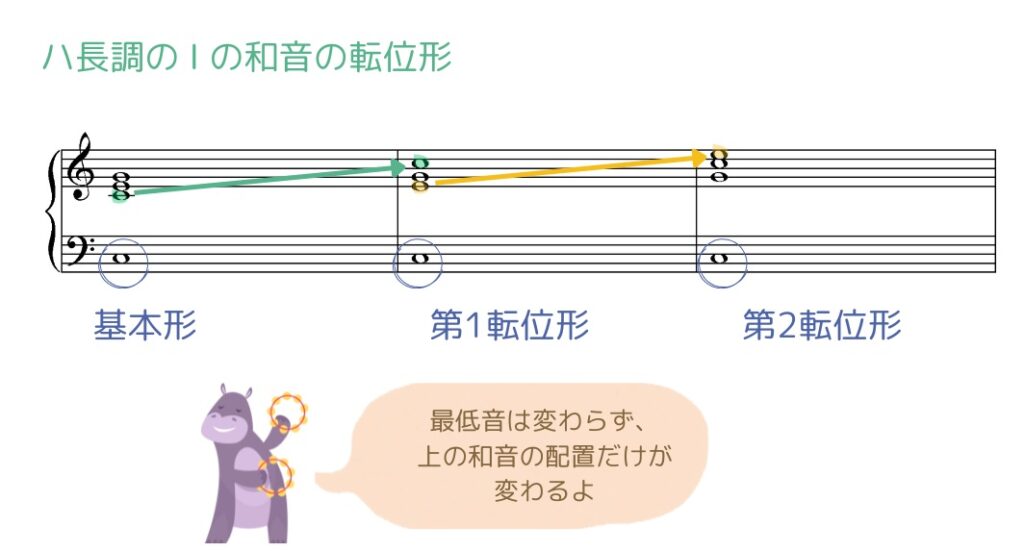

両手カデンツの基本形と転位形

たとえばハ長調で両手カデンツのスタートポジションを考えてみましょう。

左手(ベース音)はドで固定ですが、 右手のポジションは「ドミソ」「ミソド」「ソドミ」の3つのポジション があり、まとめると次のようになります。

- 基本形:左手は「ド」・右手は「ドミソ」

- 第1転位形:左手は「ド」・右手は「ミソド」

- 第2転位形:左手は「ド」・右手は「ソドミ」

転回形と転位形を勘違いして覚えてしまっている子も多いので、ご注意ください!

左手は変わず右手の和音だけが変化する♪

転位形が使われる場面

転位形はどのような場面で使われるのでしょうか?

たとえば、次のような場面で使われることがあります。

- メロディーを自分で歌って伴奏を弾く「弾き語り」のスタイル

- 合唱・合奏伴奏などの前奏・間奏を除いた伴奏部分

- 左手だけでベースと和音を弾く場合

また、ヤマハ演奏グレードBコースにも登場しますよ!

\転位形が使われるよ/

知らないうちに弾いてるかも♪

転回形と転位形の違いを知って活用していこう!

転回形と転位形の違い、なんとなく理解できましたか?

どちらも「和音(コード)を構成する音の並びを変えること」は同じですが、異なるのは「最低音が変化するかどうか」という点です。

最低音が同じで、上の和音だけポジションが変わる場合は「転位形」となるため気を付けましょうね!

楽譜をみるときも、ただドレミを追っていくだけでなく、和音の動きも分析していくと、作曲・編曲する際や伴奏する際などに役立ちますよ。

学びを活かしていこう♪

この記事を書いた人

-

はじめまして、nabecco(なべっこ)です。

のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。

生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。

主婦目線での子育て情報も。

最新の投稿