ピアノの基礎力を養う教材として、レッスンで広く使用されている「バーナムピアノテクニック」。

棒人間(棒人形)が登場することでも有名ですよね!

一昔前はバイエルを使っていた教室も多かったのですが、近年はバーナムを使っている教室も多くなっている印象です。

バーナムを使うと、どんな力が身につくのでしょう?

この記事は

- バーナムについて知りたい

- ピアノのテキストで見かける棒人間が気になる

- バーナムを使うとどんな力がつくのか効果を知りたい

- バーナム練習時のポイントを知りたい

という方におすすめです!

これまでの指導経験をもとに、バーナムピアノテクニックの概要や特徴、使用することで得られる効果、そして練習時のポイントについて詳しく解説します。

棒人間の秘密に迫る♪

レッスンで人気!バーナムピアノテクニックとは?

はじめにバーナムピアノテクニックの概要や特徴について、ご紹介します。

作曲者エドナ-メイ・バーナム

バーナムピアノテクニックは、

アメリカの女性作曲家

「エドナ-メイ・バーナム(Edna Mae Burnam)」

によって作られました。

1907年生まれで2007年4月に99歳で他界しています。

幼少期にお母さんからピアノを習い、 大学では音楽とともに幼児教育の勉強もしました。

音楽は、ピアノと作曲を中心に勉強していたようです。

幼児教育も勉強するくらい、子どもの教育にも力を入れていたので、そこから子どものピアノ教育へ専攻が移っていくのも頷けますね。

バーナムは41冊ものピアノの本を世に残しました。

この多くが音楽の導入期に使う教材で、世界中の子どもたちの音楽導入教本として親しまれています。

バーナムピアノテクニックとは

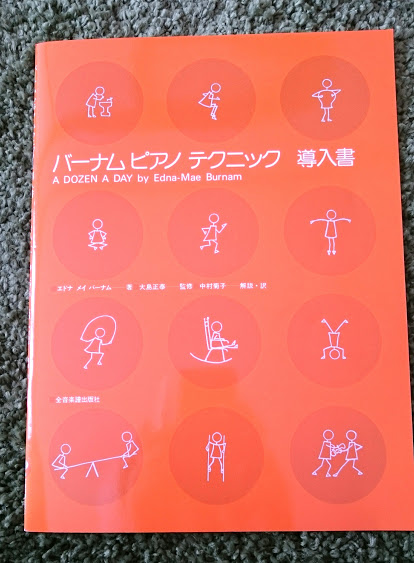

バーナムピアノテクニックは、アメリカで出版された「A DOZEN A DAY」というピアノテクニックの教本の日本語バージョンです。

- 「DOZEN=ダース(12)」

- 「DAY=日」

ですから「1日1ダース」つまり「1日に12曲」ということになりますね。

日本では1975年に中村菊子さんの訳によって全音楽譜出版社より第1版が出版されました。

1つのグループは、

- 11個の短い練習曲

- 1個の小さな曲

のあわせて12曲で構成されています。

各巻ともに5つのグループ、つまり「12曲×5グループ=60曲」となっています。

一つ一つがとても短いので、飽きやすい子でもサッと練習することができますよ。

バーナムピアノテクニックは6巻+番外編の構成

バーナムピアノテクニックは、幼児用に作曲された「ミニブック」と「導入書」、そして1~4巻でさらに高度なテクニックを身につけていきます。

導入書~4巻まで6巻構成となっているほか、さらに番外編として「全調の練習」という教本もあります。

- ミニブック…幼児用。4分音符中心。

- 導入書…幼児用。8分音符と3連符が出てくる。

- 1巻…ピアノ初心者用。16音符が出てくる。ここからスタートしてもOK!

- 2巻…初級用。調が増えていく。

- 3巻…中級用。3巻以降は使用頻度が少なくなる傾向。

- 4巻…中級~上級用。

- 全調の練習…苦手な調を無くすための練習。

\幼児の入門用に/

\小学生からの入門にも/

\ある程度弾けるようになったら/

レッスンでの使い方はさまざま

レッスンでの使い方は、教室や生徒個々の状況によっても変わってくるでしょう。

- 同じく指のトレーニングとして使用される教本「ハノン」の前段階で使用する

- ハノンと併用する

- ハノンはしないでバーナムだけをする

・・・というように様々なレッスン展開が考えられます。

\レッスンで使用する際のポイントも/

棒人間(棒人形)が気になる!

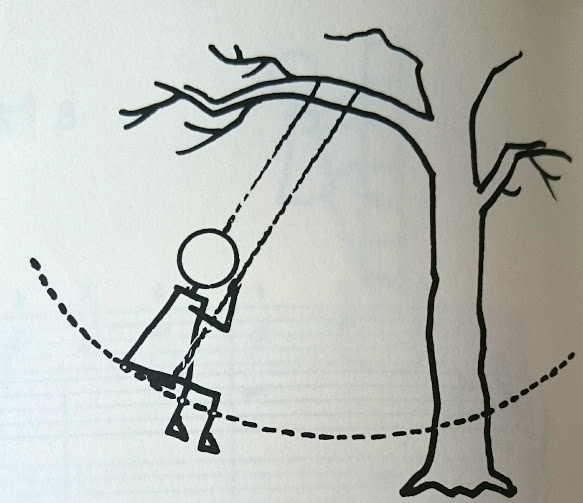

バーナムといえば「棒人間」といっても過言ではないくらい、棒人間の存在はバーナムピアノテクニックにおいて大きなものとなっていますね。

なんと!この棒人間はバーナム本人が描いたものといわれています。

曲のイメージを伝えるために描いていたそうなのですが、これが編集者に気に入られてそのまま挿絵として使われることになりました。

この棒人間は、運動の様子を子どもにイメージさせるのにとても役立ちます。

具体的なイメージを持たせ、単なる指の運動だけではなく表現力まで身につけるのが狙いということです。

たしかにレッスンでも、イラストからその曲がどんなものかをイメージできるように言葉がけをしますね。

テクニックの本というと、それだけで抵抗感があるものです。

え~、また同じこと何回もするの?もうやりたくないー

という子どももいるのではないでしょうか?

しかし、 バーナムピアノテクニックは1曲がとても短く、そこに内容が凝縮され、棒人間に親しみを持ちながら楽しく練習できるので、好きな子どもは多い印象です。

ハノンは嫌だけどバーナムなら何個でもやりたい!

という生徒も過去にいました。

譜読みもそれほど難しくないので、自発的に先々まで練習してきてくれる生徒もいます!

楽しみながら学べて、自然とテクニックが身につく教本として、バーナムピアノテクニックが愛されているのがよく分かりますね。

子どもウケ抜群!

\指導法が分かるDVDもあるよ/

バーナムピアノテクニックで身につく力

バーナムの教材は、ピアノ演奏に必要な基礎的な力をバランスよく養うことができます。

練習することでどのような力が身につくのか、具体的にご紹介しましょう。

表現力

ピアノで指のトレーニングというとハノンをイメージする人も多いのではないでしょうか?

同じ音型の繰り返しによって指を独立させる練習なので、ハノンを練習しても表現力は身につきません。

このことは、ハノン自身も教本のなかで述べています。

\ハノンで表現力は磨けない/

しかし、バーナムではテクニックの習得とともに、

- どんなタッチで弾けばいいか

- どこで脱力すればいいか

- どんな音を作って弾けばいいか

などの表現力も一緒に身につけられるように考えられているのです。

シンプルな曲でも、フレーズやダイナミクスを意識して演奏するように作られているのですが、これによって、感情を込めた演奏が可能になります。

これは一緒に描いてある棒人間がヒントになるでしょう。

タイトルで示してあることを棒人間が動く様子をイメージすることで、それが音作りに影響していくのです。

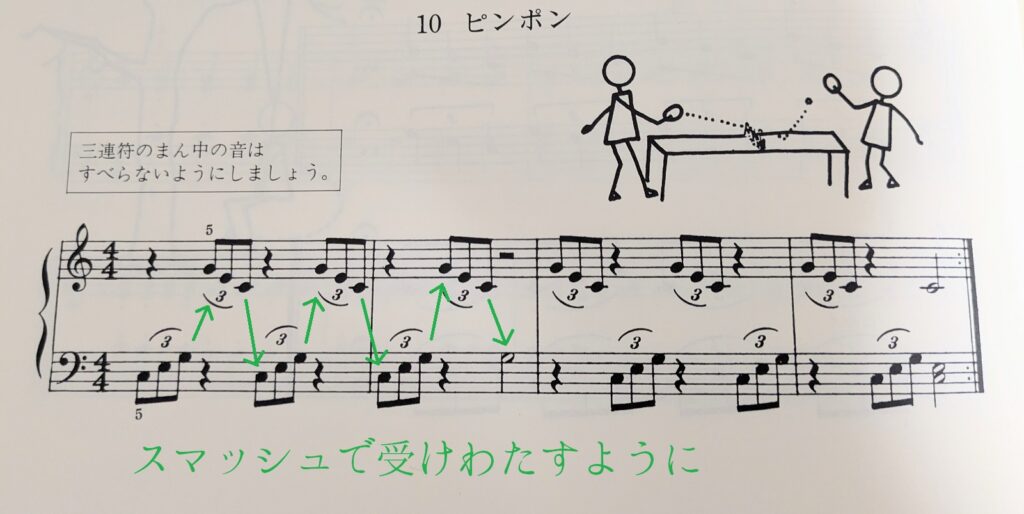

「ピンポン」を例に

たとえば、「ピンポン」という練習曲があります。

左手でドミソと3連符で弾いたあと、すぐに右手でソミドと3連符で返す運動を何度か繰り返す曲です。

ピンポンは卓球のことですので、右手と左手で卓球のラリーをするかのように

切れ目なく受け渡すように弾く

ということがイメージできますね。

表現力も身につくテクニックという点では、バーナムピアノテクニックは優れた教材といえるでしょう。

脱力の仕方

ピアノを弾く上で腕や指の力を入れたり抜いたりすることはとても重要です。

バーナムピアノテクニックでは2音のフレーズの練習や深呼吸などを通して、力のコントロールの仕方を身につけることができます。

スタッカートの弾き方も、

- 手首を使って鋭く短く

- 柔らかく軽く

など力のコントロール次第でいろいろな弾き方があることを学んでいきます。

スケール・半音階の指番号

スケールや半音階は指番号をきちんと守らないと、上手につなげて弾くことができません。

ハノンにもスケールや半音階の練習は出てきますが、なかには何オクターブつなげて弾くことがうまくできずに、嫌になって挫折してしまう子もいますよね。

バーナムピアノテクニックでは

- 階段の上り下り

- 逆立ち

- つま先モゾモゾ

など、子どもが興味を示すような動作と一緒になっていることで、楽しみながら無理なく指番号を習得できるようになっています。

\スケール練習に意味はある!/

アルペジオ・トリル・装飾音の弾き方

アルペジオやトリル、装飾音は、学ぶ楽曲がある程度難しくならないと(ブルグミュラー25の練習曲など)曲の中には出てきませんが、小さい子どもにとっては

これが弾けるとカッコいい!

と憧れが強いものです。

これらのテクニックもバーナムピアノテクニックの導入書の段階から取り入れられているので、小さい生徒も満足感が得られやすいでしょう。

初見力

まだ楽譜に慣れていない生徒には、初見力をつけることも可能です。

バーナムピアノテクニックは、導入書~1巻の時点ではほとんどがハ長調で書かれています。

リズムも初めのうちはやさしいものが多いので、楽譜を読むのが苦手な生徒におすすめです。

きちんと楽譜を見ながら弾かせることで、初見力もアップしますよ!

リズム感

教材内にはさまざまなリズムパターンが含まれているため、リズム感を養うのにも役立ちます。

巻が進んでいくと複雑なリズムにも対応できるようになるため、演奏の幅が広がります。

メリットがいっぱい♪

バーナムピアノテクニックの効果

バーナムを継続的に練習すると、次のような効果が得られるようになります。

練習の効率化

短い練習曲に特定のテクニックの練習が凝縮されているため、効率よくスキルを習得できるでしょう。

忙しい子どものみならず、大人の学習者にもおすすめの教材です。

基礎力の定着

特定のテクニックを繰り返し練習することで、演奏の土台となる基礎力を確実に身につけられます。

他の曲への応用力

バーナムで培った技術は、クラシックやポップスなど他のジャンルの曲にも応用が可能です。

結果として演奏の幅も広がっていくでしょう。

バーナムピアノテクニックの活用方法

バーナムを最大限に活用するためのポイントをご紹介します。

毎日の練習に取り入れる

1日数分で良いので、毎日少しずつ取り組むことで早く効果を実感できるようになるでしょう。

1つ1つが短い曲なので、集中して取り組みやすいのも魅力ですよね。

曲の目的を理解する

それぞれの曲には「どんなテクニックを身につけるか」明確な練習目的が設定されています。

楽譜に書かれているメッセージや、先生のアドバイスを受けながら、その目的を意識して練習することが上達への近道です。

繰り返し練習する

1曲を何度も繰り返し練習することで、指や身体に技術がしっかりと定着します。

はじめはゆっくりのテンポで、弾けるようになったら徐々にテンポを上げて正確なリズムで演奏出来ているか確認しながら練習しましょう。

短時間で効率的に♪

\どうやって練習するの?/

テクニックと表現力を効率的に身につけよう

今バーナムピアノテクニックを練習することで身に付けられる力についてご紹介しました。

教材としてバーナムを利用する最大のメリットは「テクニックと一緒に表現力も身につく」ということではないでしょうか?

そして、棒人間のイラストからイメージして音作りへつなげていくことが可能です。

「単なる指の反復練習に終わらせずに表現力もつける」というのが実に合理的で素晴らしいと思います

バーナムがピアノだけでなく、幼児教育をも学んできたところにも、子どもの興味を引き付ける鍵が隠されているのだと実感しました。

つまらなそうにハノンを弾いている生徒がいたら、バーナムピアノテクニックを使ってみてはいかがでしょう?

ピアノの上達を目指す方は、ぜひバーナムピアノテクニックを日々の練習に取り入れてみてくださいね。

曲の練習前にテクニックもコツコツと!

\練習前に姿勢もチェック!/

この記事を書いた人

-

はじめまして、nabecco(なべっこ)です。

のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。

生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。

主婦目線での子育て情報も。

最新の投稿