ピアノでテクニックを身に付けるための教本として「バーナムピアノテクニック」をレッスンに取り入れているという方も多いのではないでしょうか?

使い方は先生によって、または生徒のレベルに合わせて様々あるでしょう。

この記事は

- バーナムピアノテクニックを使ってみたい

- バーナムの練習方法について知りたい

- どのような順番で練習すればいいのか分からない

という方におすすめです!

これまでの指導経験をもとに、バーナムピアノテクニックの使い方や練習方法について詳しく解説します。

導入期~初級の生徒さんに♪

バーナムピアノテクニック作曲者の指示

バーナムピアノテクニックには、4小節~8小節・16小節などの短い練習曲が、12個ずつ1グループにまとめられています。

1巻に5グループずつおさまっているので、

12曲×5グループ=60曲

このように1巻につき60曲収録されています。

それでは、この60個の練習曲をどのように練習していけばいいのかを考えていきましょう。

\バーナムの概要はこちら/

バーナムの指示を確認してみよう

- いきなりグループ1(12曲)をマスターしなくてよい

- 毎日2つか3つずつ弾く

- できたら数を増やしていく

- 増やした結果、グループ1を完全に弾けるようにする

このような流れで使っていき、ほかの4つのグループも同様に進め、1つの巻(60曲)を終えます。

使用するテキストの順番

バーナムピアノテクニックというタイトルがついているテキストには、次の7つがあります。

- ミニブック…幼児用。4分音符中心。

- 導入書…幼児用。8分音符と3連符が出てくる。

- 1巻…ピアノ初心者用。16音符が出てくる。ここからスタートしてもOK!

- 2巻…初級用。調が増えていく。

- 3巻…中級用。3巻以降は使用頻度が少なくなる傾向。

- 4巻…中級~上級用。

- 全調の練習…苦手な調を無くすための練習。

ミニブック導入書1巻~4巻と進めていき、各巻とも弾けるようになったら移調して弾くこともバーナム自身が推奨しています。

「全調の練習」に入るタイミング

「全調の練習」は長調・短調すべての調の練習曲を収録していますが、難易度的にはバーナムピアノテクニックの2巻が弾けるようになっていたらチャレンジできるでしょう。

「全調の練習」を取り組ませる時期は、生徒の状況に合わせて判断しています。

今やっても苦手意識が強くなりそう…

と思ったら先延ばしにするなど、個々に合わせて臨機応変に対応しましょう。

\苦手な調を無くしたいなら/

レッスンでの使い方と注意点

ここからバーナムピアノテクニックをレッスンで使う際のポイントや注意点について、ご紹介します。

扱う曲数は2~3曲程度

レッスン時間は限られているため、扱える曲数にも限度がありますよね。

私は1回のレッスンで2曲ずつ(譜読みが早くよく練習してくる子には3曲)取り上げています。

意図するテクニックがきちんと弾けていたら、1回で終わりにしますが、ただ楽譜の通りに弾いているだけの場合は必要なテクニックをしっかりと教えたうえで、次週までもう一度練習してきてもらいます。

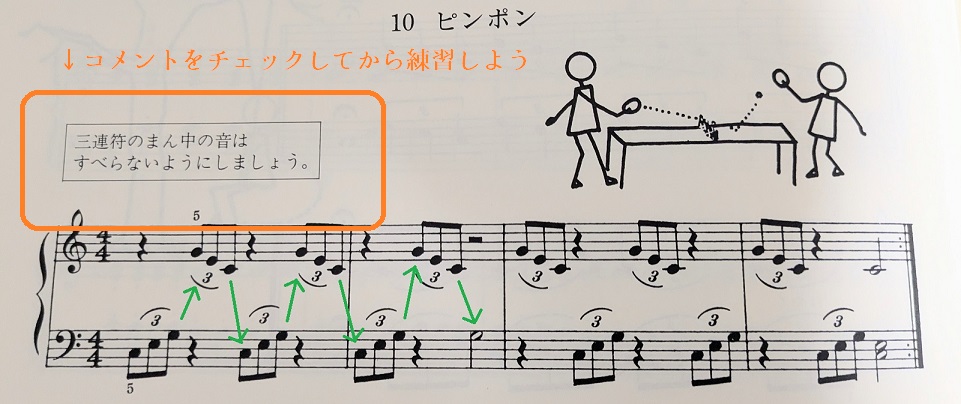

「なにを意図しているのか」ポイントを押さえる

「ピアノテクニックの本」なので、レッスンするときは

「どこを意識して弾けばいいのか」

「1曲1曲の意図すること・ポイントとなる部分」

を考えなければいけません。

そこを生徒にも説明し、注意しながら弾くことが大切だと思っています。

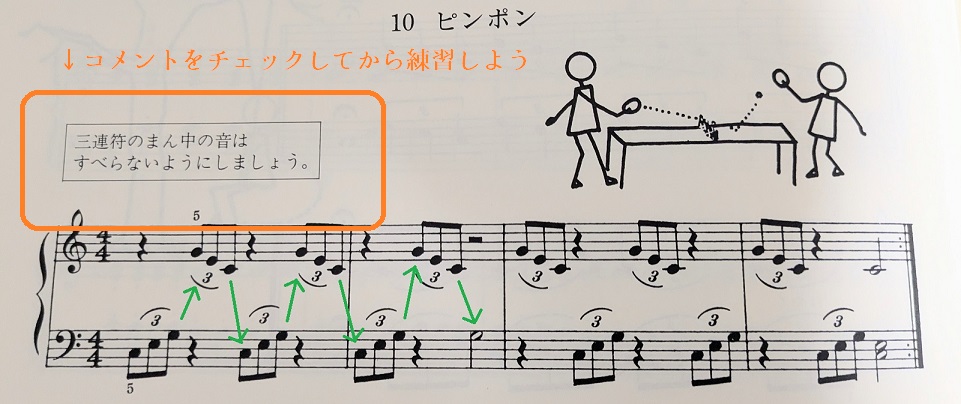

曲の最初にコメントが書き添えられています。

こちらが「上手に弾くためのヒント」となっているので、しっかりチェックしてから練習しましょうね!

1グループ(12曲)セットで考える

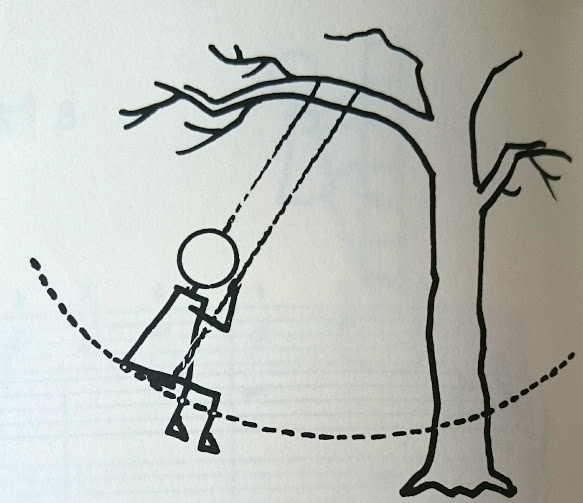

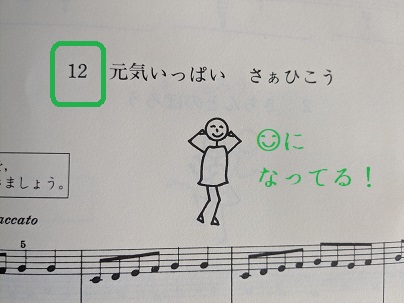

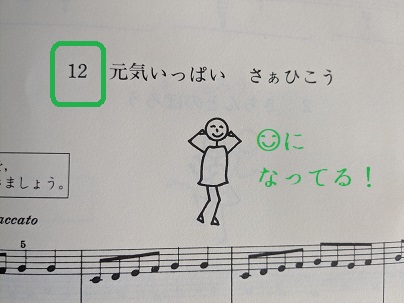

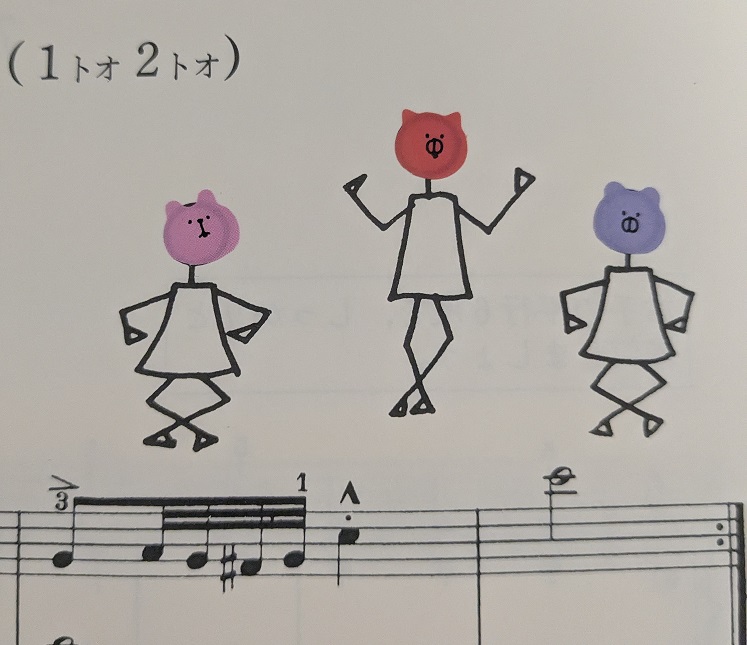

1つのグループの最後の曲(12曲目)は、短い曲のようになっているのですが、この12曲目だけ棒人間にニコニコの表情が描かれているのをご存知でしょうか?

このニコニコの表情を見ると、生徒も達成感や満足感を感じるようで

やっとここまできた~!

と喜ぶ姿も見られます。

私は、1レッスンで2~3曲扱い、グループの最後の12曲目まで終わったら、次週までに1つのグループ全部弾いてくることを宿題に出しています。

繰り返し練習することで定着させよう♪

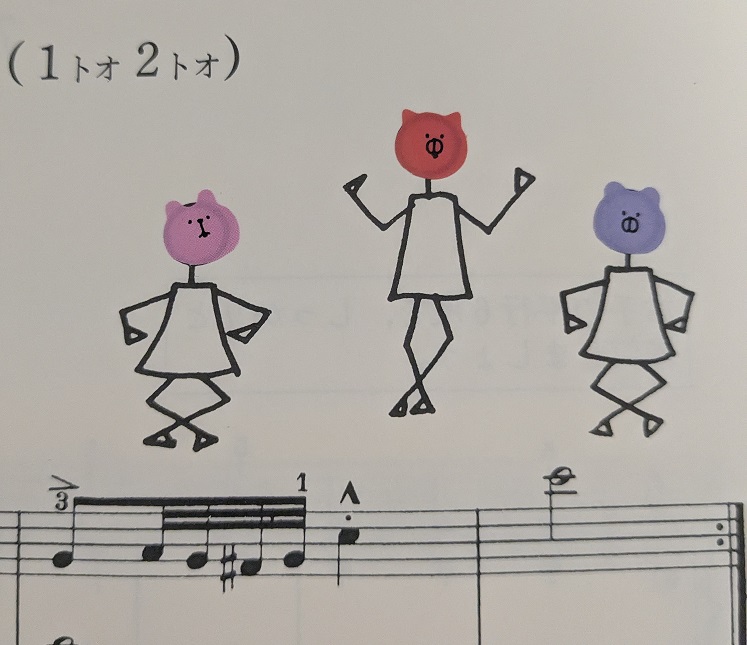

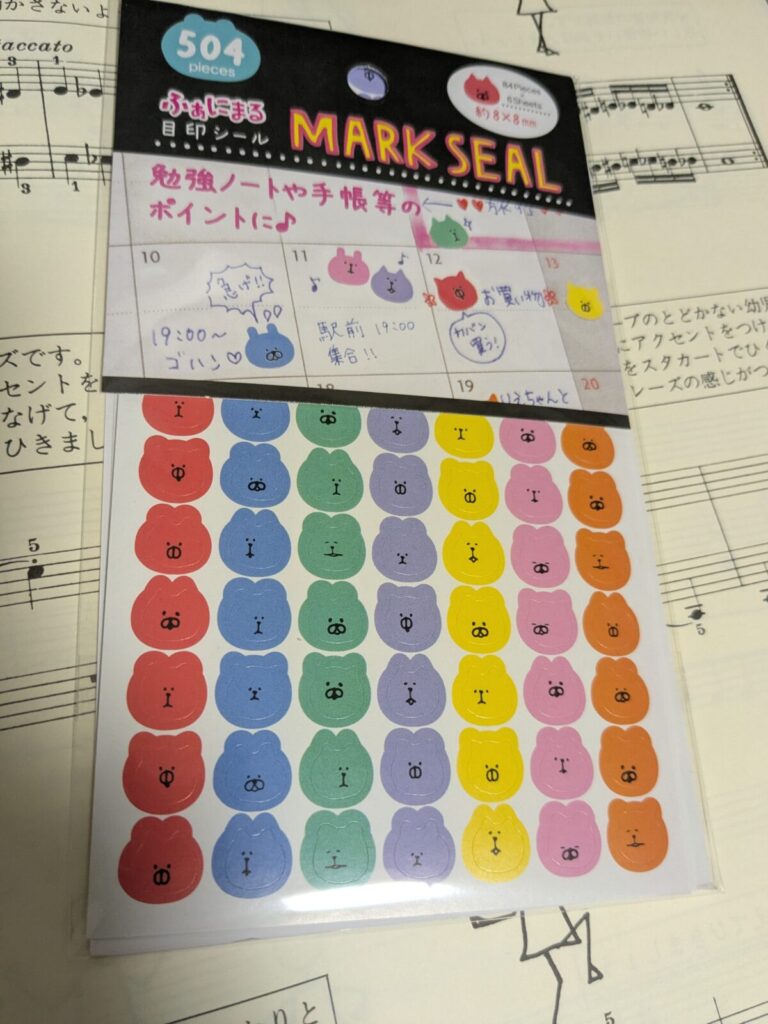

棒人間の顔にシールを貼って達成感を味わってもらう

先述のとおり、棒人間には顔が描かれていない場合がほとんどです。

そこで、合格した生徒に顔のシールを貼ってもらったところ、とても好評でした!

顔が面白すぎて頑張っちゃう♪

しかし、バーナムの棒人間の顔と同じサイズの顔だけシールは、なかなか見つけるのが大変でした…。

ちなみにこのシールはセリアで購入したものです。

\この顔シールも良さそう!/

物理的に無理な曲はとばすことも

手が小さかったり、指がまだ短かったりする生徒には、物理的に弾くことが不可能な曲もあります。

- オクターブがまだ届かない

- 4和音がおさえられない

このように物理的に不可能なことがあれば、そこはとばして、成長してできるようになったタイミングで戻るなど臨機応変に取り組むようにしています。

レパートリー曲に必要な要素を取り出す

そのときに練習しているレパートリー曲で必要な技術(スケールがたくさん出てくる、分散和音が多く出てくる…など)があれば、その補充として単曲で練習させることもあります。

移調して弾く

ミニブック・導入書・1巻まではハ長調で書かれているため、ハ長調ですべて弾き終わったらほかの調に移調して弾くこともできます。

たとえば、

グループ1だけト長調に移調して弾いてみよう

というような宿題の出し方もできますね。

移調することで、さまざまな指の弾きやすいポジションを探ることができますし、調の把握・和声を意識した演奏もできるようになります。

もし余裕がある生徒がいたら、移調練習にチャレンジさせてみてはいかがでしょうか?

指導用DVDも参考に

実はバーナムピアノテクニックには、指導用DVDというものがあります。

もし

- テキストだけでは教え方が正しいのか不安…

- 独学でバーナムピアノテクニックを勉強したい!

という場合は、DVDを参考にするのもおすすめです。

DVDは「ミニブック」「導入書」「1巻」の3冊にそれぞれ対応しているものが発売されています。

映像に若干の古さは感じられるものの、ピアノを弾く姿勢や各曲のねらいなどを丁寧に解説しているため、参考になるはず!

\ミニブックに対応/

\導入書に対応/

\1巻に対応/

新たな発見があるかも?

自宅で練習する際のポイント

バーナムピアノテクニックを自宅で練習する場合は、どのように進めていけばいいのでしょうか?

自宅で練習するときのポイントや注意点をご紹介します。

準備運動的な位置づけにする

自宅で練習する場合は、バーナムは曲を練習する前の「準備運動」として取り入れるのがおすすめです。

あくまでも練習曲なので「5分以内」「2~3曲」など短時間で練習することを心がけ、多くの時間は今習っているほかの曲の練習時間にあてましょう。

メトロノームを使って練習する

等速感を持って弾くことは、練習曲を演奏するうえでとても大切です。

ぜひ同じ速さで弾けているかを確認するためにも、メトロノームを使ってみてください。

はじめはゆっくりのテンポから、できるようになったら徐々にテンポを上げていきましょう。

バーナムピアノテクニックにテンポ表記はないので、リズムが崩れたり指が転んだりしないテンポを設定し、そのテンポからはじめてみてください。

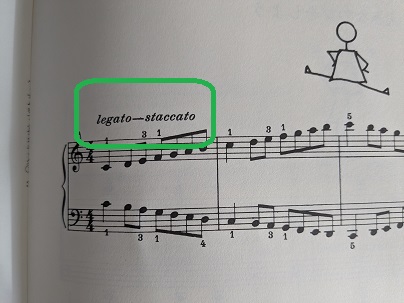

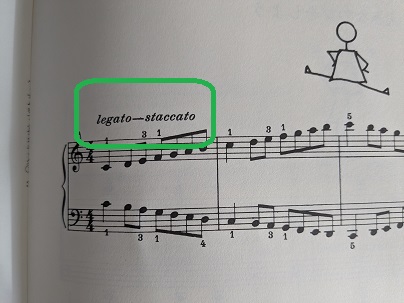

レガートとスタッカートの練習

楽譜を見てみると、曲によってはじめの方に

legato(レガート) – staccato(スタッカート)

と記載されていますよね。

これは

- レガート(なめらかに)で弾く練習

- スタッカート(はずんで)で弾く練習

それぞれやってみましょう、ということです。

同じ曲でも、レガートで弾くのとスタッカートで弾くのは大違い!

ぜひ、どちらのバージョンも練習してみてくださいね。

\苦手なレガート奏を克服/

短時間で効率的に練習しよう!

バーナムピアノテクニックの練習方法や、練習するうえでのポイントについてご紹介しました。

楽しみながら、そして棒人間のイラストに癒されながらテクニックと表現力を身につけられるテキストです。

その子のペースに合わせて、無理なくできる範囲で宿題を出していきましょう。

譜読みが早い子はどんどん練習してきてくれますが、その時には各曲のポイントがきちんと押さえられているかを確認してあげてくださいね!

\バーナムはメリットいっぱい!/

この記事を書いた人

-

はじめまして、nabecco(なべっこ)です。

のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。

生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。

主婦目線での子育て情報も。

最新の投稿